石川県金沢市で気密測定 2025/09/30

稜です。

2025年9月30日は石川県金沢市で

㈱アーツデザインさまの現場の

気密測定を行いました。

玄関ドアはユダ木工の木製玄関ドア。

気密への影響が少ない事を祈ります。

中に上がります。

現場はパネル工法となっています。

断熱材は屋根・壁ともに

ネオマフォームとなっています。

パネルと柱などの取り合いにテープを

貼って気密処理してありますね。

さらに外壁側でもパネルの取り合いに

テープを貼ってあるとの事なので、

内外二重の気密処理が施されている

という事になります。

どちらか一方のみ処理するよりも

経験上ほぼ確実に気密性が上がります。

手間や時間、気密材を要しますが

その分の価値はあると思います。

屋根も丁寧に気密処理してあります。

面はテープ、隅はコーキングと

気密材を使い分けて処理していますね。

そして、外気側(この上側)でも

テープで気密処理を施してあります。

壁と同様に内外二重の気密処理ですね。

気密材も適材適所がありまして、

こういった箇所で面の気密処理を施す

場合においてはテープが最強です。

接着面積が大きく、粘着力も強いため

元々気密を保持する能力が高いテープですが、

それに加えて、屋根や天井に入れる

ボード系断熱材というのは接触や振動に

よって少なからず動く可能性がある為、

安定性・強度の高い処理が求められます。

ウレタンやコーキングの場合は

単純に面での使用が難しいですし、

強度についても高いとは言えません。

とはいえ、テープであっても

雑に貼っては効果がありません。

粘着が機能するように貼る箇所の

汚れや塵などはよく拭き取り、

浮きが出来ないようにしっかりと押さえ、

隅の辺りなど弱そうな部分は補強する、

そういった事を守って処理する事で

初めて気密を保てるようになるんです。

隅についてはコーキングが最強です。

(あくまで私個人の考えですが)

何故か。

ウレタンよりも綺麗に処理できて、

接着面積もそれなりに確保できる。

テープを貼るのと比べて簡単に早く

処理する事ができるので効率が良い。

空いた隙間を埋めることも出来るし、

端の収まりが綺麗で隙間が残りにくい。

確かにテープと比べると

安定性や強度で劣りますが、

処理のしやすさ、速度においては

断然こちらの方が上でしょう。

注意点を挙げるとすれば、

薄く打ってしまうと経年劣化や接触、

振動によってコーキングが切れたり剥離して

隙間が生まれてしまう可能性があるので、

あるべく厚めに打って処理する事。

また、ただ適当に打つだけでは

接着する面積が少なくなるので、

何処かに隙間が残ってしまったり

簡単に剥離してしまう恐れがある為、

打った後で上から指やヘラでなぞって

押さえるのがおススメです。

これに関しては、コーキングガンの

先端を押し付けながら打つことで、

同程度の効果のある処理を施している

大工さん達もいらっしゃいますね。

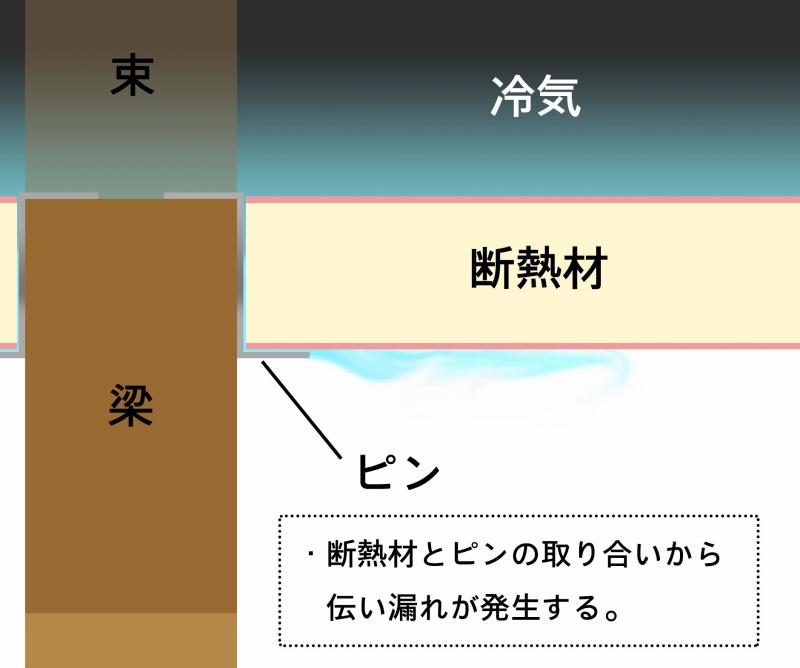

こちらは屋根のボード状断熱材が

落ちないように支えるピンです。

それを覆い隠すようにテープを

貼って処理していますね。

実はこのピンから伝い漏れが起きます。

外気側でテープを貼っていても、

貼り方によるものなのか漏気して

しまうケースがあるほどなので

油断できない箇所となっています。

一か所一か所からの漏気量は

そこまで多くは無いものの、

それが数か所、数十か所もあれば

とても無視できない漏気量になります。

ですので、このようにテープで

気密処理を施している訳です。

…気付いた方もいらっしゃいますかね?

コーキングとテープの気密処理の順番に。

ボード状断熱材の気密処理と

断熱材を支えるピンの気密処理。

この処理の順序にもポイントがあります。

改めて画像を見て頂きたいのですが、

先にピンの気密処理(テープ)を施し、

その後でボード状断熱材(コーキング)

の処理を施していますよね?

単に大工さんの気分の問題?

それとも工程の都合によるもの?

いいえ、そのどちらでもありません。

これは意図的に使用する気密材の

順序を決めて処理しているのです。

何故かと言いますと、

コーキングとテープの相性が

悪いからです。ハイ。

とはいえ、全てのコーキングと

相性が悪いという訳ではなく、

ウレタン系や変成シリコンコーキングの

上からテープを貼る場合は割かし

貼り付いてくれるんですよね。

しかし、表面がツルツルしている

シリコンコーキングとではどうかというと、

コレが全くと言っていいほど貼り付きません。

そうするとどうなるか、

後から貼ろうとするテープが

まるで役に立ちませんので、

上の画像の場合だとピンの処理で

必ず隙間が残ってしまうんですよね。

これに限った話ではありませんが、

気密材を重ねて使用する場合は

その順序が本当に大切なんです。

話が長くなりましたね。

お次はサッシのご紹介。

こちらはYKK エピソードⅡ。

アルミ樹脂複合サッシですね。

APWよりも框が目立たないので

こちらを採用されたのでしょうか。

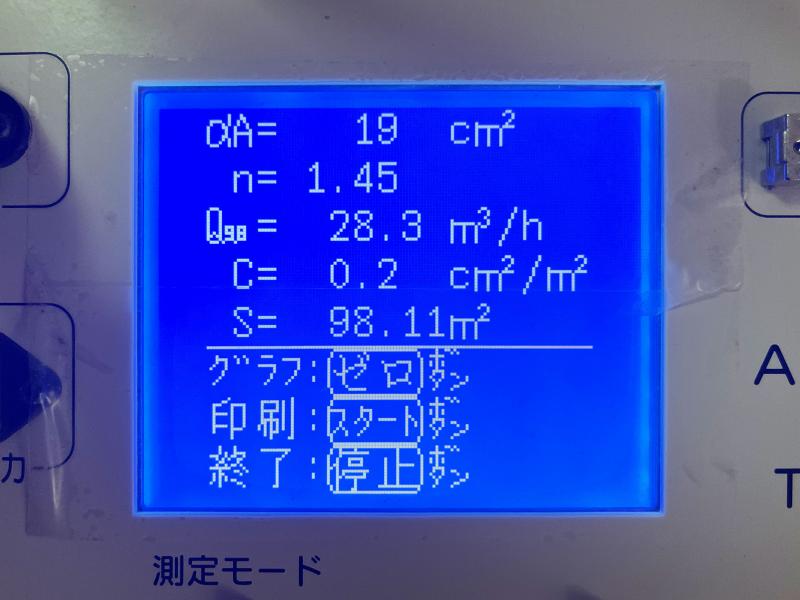

それでは測定を始めます。

気になる結果は…

C値=0.19cm2/m2の超高気密です。

表示は四捨五入により0.2cm2/m2。

C値改善作業(隙間埋め)

をしていきます。

こちらは一階の筋交いの根元。

僅かに漏気を起こしていましたので、

小さく空いている隙間をウレタンで

埋めて気密処理を施しました。

次に壁のCD管貫通部をチェック。

少しウレタンがゴテゴテしていますが、

特に怪しげな隙間は見当たりませんね。

しかし、手を近づけて確認すると、

赤丸の辺りから漏気がありました。

こちらもウレタンを吹き付けて

気密処理を施しました。

測定器で室内を減圧している

状況なので分かりましたが、

見落としても仕方がないレベルですね。

こういった分かりづらい隙間を見つけて

具体的な位置を特定、漏気が治まるまで

確認しながら埋めることが出来るのも、

気密測定を行うメリットの一つですね。

スリーブ管の貫通部を見ていると、

少し光が見えている箇所がありますね。

貫通部にはウレタンを吹き付けて

気密処理してあるのですが、

狭い上に人間の視点より高い位置に

あるので隙間が残ってしまったのでしょう。

コレが二箇所ありましたので、

どちらも外の光が見えなくなるまで

確認しながらウレタンを吹き付けて

処理を施しました。

死角(視点の問題)や狭い箇所、

これらも気密を確保する上で

とても重要なポイントです。

隙間が残りやすいだけでなく

死角で気付けない事も多いので、

少しでも怪しいと思った箇所は

色んな角度から確認してみましょう。

最後に玄関ドア下のウレタン。

気密測定を実施するために

玄関ドア下に空いている空間を

仮にウレタンで埋めているのですが、

そこそこ隙間が残っていたらしく

大工さんが追加でウレタンを吹き付けて

隙間を一通り埋めてくださいました。

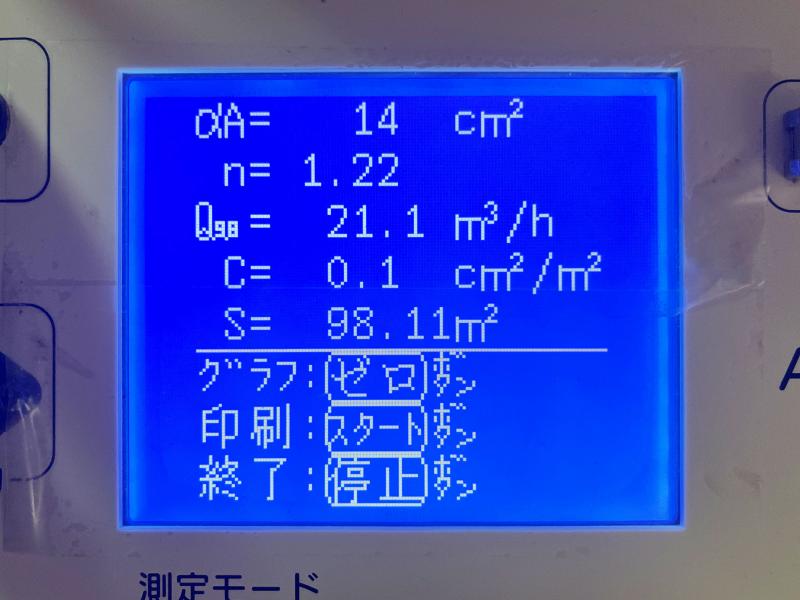

それでは再度測定を始めます。

結果はいかに…

C値=0.14cm2/m2の超高気密です。

表示は四捨五入により0.1cm2/m2。

αA (家全体の隙間面積)が

19cm2 → 14cm2

n値 (隙間特性値 範囲1~2)が

1.45 → 1.22

となっています。

この結果に、

立ち会いされた監督さんは

納得されたご様子でした。

スリーブ管の貫通部付近や

玄関ドア下端のウレタンなど、

隙間を埋めた分がちゃんと

結果に反映されていますね。

少し不安だった木製玄関ドアも

大して漏気してはいませんでしたし、

結果的にとても良い気密だと思います。

パネル工法の現場では、

屋根や天井の気密処理が鬼門ですが、

見る限りテープの貼り方や気密材を

使用する順序など、とても丁寧に

気密処理を施していますので、

それらが効いているのでしょう。

これだけ良い気密ですから、

快適で暖かい家になりそうですね。